Pneumologie: flächendeckende Grund- und Zentrumsversorgung

Die Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin des KSSG hat in Grabs, Wil und Linth First-Level- Pneumologie-Standorte geschaffen. Dies stärkt die Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen und Hausärzten und verbessert die Versorgung im Kanton. Patientinnen und Patienten erhalten rasch eine fachärztliche Abklärung und komplexe Fälle einen erleichterten Zugang zum Zentrumsspital in St.Gallen.

Im Rahmen von HOCH Health Ostschweiz hat sich die Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin des KSSG neu ausgerichtet – mit dem Ziel, die pneumologische Versorgung im Kanton zu optimieren und die Anbindung an die Hausärztinnen und Hausärzte sowie an die regionalen Spitäler zu stärken. Dafür werden in Grabs, Wil und Linth First-Level-Pneumologie- Standorte aufgebaut. Sie ermöglichen eine engere Zusammenarbeit mit den Hausarztpraxen und dienen gleichzeitig als erste Anlaufstelle für pneumologische Fragen. So können Abklärungen und Therapien vor Ort durchgeführt werden, während Fälle, die eine hochspezialisierte Medizin benötigen, einen erleichterten Zugang zum Zentrumsspital in St.Gallen erhalten. «Die Pneumologie ist dadurch näher an die Patientinnen und Patienten, sodass diese nicht für jede Abklärung nach St.Gallen kommen müssen», sagt Prof. Dr. Dr. med. Martin H. Brutsche, Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin. Die Pneumologie sei ein Fachgebiet, das in vielen Fällen von der Hausärztin oder dem Hausarzt bereits gut abgedeckt sei. «Wir kommen dann ins Spiel, wenn sich die Hausärztin oder der Hausarzt absichern möchte oder es um schwere, seltene oder komplexe Erkrankungen geht.»

Unterstützung für die Hausarztpraxen

In der Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin am KSSG arbeiten 13 hochqualifizierte Lungenspezialistinnen und -spezialisten. Alle sind mit dem gesamten pneumologischen Spektrum betraut, verfügen aber über eigene Spezialgebiete, die von pulmonaler Hypertonie und Zystischer Fibrose bis hin zu Schlafapnoe und Lungentransplantation reichen. «Wir müssen alles können, um den 24-Stunden- Betrieb aufrechtzuerhalten», sagt der Chefarzt, «aber zugleich sind wir in unseren Fachgebieten hochspezialisiert. » Die drei regionalen Standorte sind ebenfalls mit erfahrenen Fachkräften besetzt. Ihre Hauptaufgabe ist es, als Schnittstelle zwischen den Hausarztpraxen und der Spezialklinik zu wirken. Der Prozess ist klar strukturiert: Die Hausärztin oder der Hausarzt stellt eine Überweisung mit einer konkreten Fragestellung aus, die Fachkräfte der Pneumologie untersuchen die Patientin oder den Patienten, stellen eine Diagnose und geben eine Therapieempfehlung ab. In der Regel sind dafür zwei bis drei Visiten nötig, bevor die Patientin oder der Patient wieder zurück in die Betreuung des Zuweisenden geht. «Dadurch erhalten die Hausärztinnen und Hausärzte gezielt Unterstützung und eine Einschätzung zu einer bestimmten Fragestellung.» Ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit ist ein Asthma-Patient, der seit Jahren mit einem bestimmten Medikament behandelt wird, jedoch weiterhin unter Atemnot leidet. «Eine frühzeitige Beurteilung durch die Spezialistin oder den Spezialisten macht hier Sinn», sagt er, «da es mittlerweile vielversprechende Fortschritte gibt, insbesondere mit biologischen Medikamenten, die den Langzeitverlauf der Krankheit verbessern können.»

Zukunft der pneumologischen Versorgung

Film ab

Prof. Dr. Dr. med. Martin H. Brutsche erklärt, wie die neue Struktur die pneumologische Versorgung stärkt und welche Vorteile die engere Anbindung an das Zentrumsspital St.Gallen bringt. Zudem erläutert er die Bedeutung der First-Level-Pneumologie-Standorte für Hausärztinnen und Hausärzte und zeigt auf, wie moderne Diagnoseverfahren die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Lungenerkrankungen verbessern.

Das Interview: www.h-och.ch/duo-film

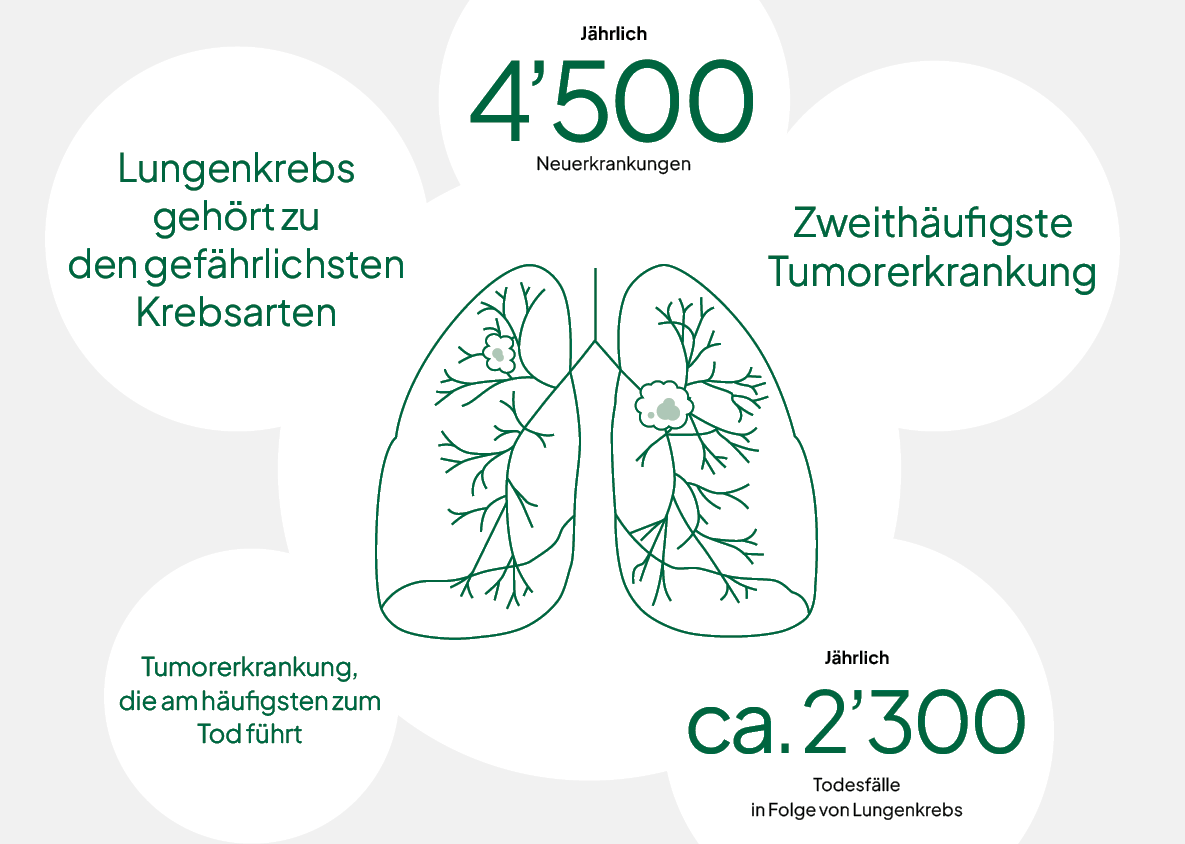

Zahlen zum Bronchialkarzinom in der Schweiz

Neue Methode zur Früherkennung von Lungenkrebs

Asthma sowie die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und das Bronchialkarzinom gehören zu den häufigsten pulmonalen Erkrankungen der Schweiz, wobei der Lungenkrebs zu den gefährlichsten Krebsarten zählt. Jährlich erkranken in der Schweiz rund 4’500 Menschen daran, etwa 2’300 sterben an den Folgen. Damit ist das Bronchialkarzinom die zweithäufigste Tumorerkrankung und jene, die am häufigsten zum Tod führt. «Die meisten Lungenkarzinome werden heutzutage erst entdeckt, wenn es kaum noch heilende Therapiemöglichkeiten gibt», so Prof. Dr. Dr. med. Martin H. Brutsche. «Deshalb unternehmen wir grosse Anstrengungen, um die Früherkennung zu verbessern. » Ziel sei es, zunehmend kleinere Tumore in der Lungenperipherie zu identifizieren, bevor sie sich ausbreiten könnten. Eine innovative Methode hierfür ist die navigierte Bronchoskopie, ähnlich einem GPS-System. Dabei werden Patientendaten in Echtzeit erfasst und auf CT-Bilder übertragen. Dies ermöglicht eine exakte «Real-Time»-Navigation zum Zielgewebe. «Dank Roboterchirurgie lassen sich solche Tumorherde in der Folge schonend entfernen, was kleinere Narben und mehr Präzision ermöglicht», sagt er, betont aber, dass die Tabakprävention weiterhin der wichtigste Faktor im Kampf gegen Lungenkrebs bleibt.

Für Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen wie COPD bietet die Spezialklinik mit Telemedizin eine wertvolle Unterstützung. Die Patientinnen und Patienten erfassen mit der Benecura-App täglich ihren Gesundheitszustand. «So können wir bei Auffälligkeiten frühzeitig intervenieren und eine Behandlung einleiten.» Eine Video-Sprechstunde ermöglicht zudem eine persönliche Beratung, die gerade bei Atemnot und eingeschränkter Mobilität eine entscheidende Hilfe sein kann.

Mehr Gewicht, höheres Risiko für Schlafapnoe

Neben pulmonalen Erkrankungen werden in der Spezialklinik am KSSG auch Schlaf- und nächtliche Atemstörungen behandelt. Die beiden häufigsten sind Schlaflosigkeit und Schlafapnoe. Bei Letzterer spielt die Gewichtskontrolle eine zentrale Rolle. «Wenn das Körpergewicht steigt, erhöht sich das Risiko für nächtliche Atemaussetzer », sagt der Chefarzt. Traditionell werden eine Atemmaske oder eine Operation als Therapie eingesetzt, doch neue Erkenntnisse zeigen: «Wer zum Beispiel durch eine Magenverkleinerung oder moderne Abnehmmedikamente 15 und mehr Kilogramm verliert, kann oft auf die Maske verzichten oder sich sogar heilen.»

Bei der Volkskrankheit Schlaflosigkeit wird im Zentrum für Schlafmedizin vorwiegend mit kognitiver Verhaltenstherapie gearbeitet, da Schlafmittel oft nur die Dauer, aber nicht die Qualität des Schlafes verbessern und zudem abhängig machen. «Auch hier arbeiten wir eng mit Spezialistinnen und Spezialisten anderer Bereiche zusammen. » Durch diese interdisziplinäre und interprofessionelle Vernetzung der Fachpersonen können die Patientinnen und Patienten nicht nur im Zentrumsspital, sondern auch über alle Standorte hinweg umfassend abgeklärt, behandelt und betreut werden.

Kontakt

Kantonsspital St.Gallen

+41 71 494 99 55

pneumologie.kssg@h-och.ch

Spital Grabs

+41 81 772 52 68

pneumologie.grabs@h-och.ch

Spital Linth

+41 55 285 50 29

medizin.linth@h-och.ch

Spital Wil

+41 71 914 63 00

pneumologie.wil@h-och.ch

Mehr Informationen

www.h-och.ch/pneumologie